“Alcuni potrebbero pensare che le atrocità perpetrate dai giapponesi siano state quelle tipiche del caos e della brutalità che accompagnano ogni situazione di guerra; ma questo, nel caso dell’Unità 731, non corrisponde a verità. In maniera molto simile a quello che accadde ad Auschwitz, i giapponesi condussero esperimenti su esseri umani trattati come cavie, nel nome del progresso medico e militare” – da Unit 731: the forgotten Asian Auschwitz, di D. Pua, D. Dybbro e A. Rogers, 2018

Cosa potrebbe essere più distante, nel nostro immaginario, del sereno mondo dei Pokémon, dove esseri umani e simpatici mostriciattoli convivono in armonia, rispetto agli orrori delle sperimentazioni medico-batteriologiche dell’Unità 731? Se questo nome per voi è ancora sconosciuto – alla fine di questo articolo vi sarà tutto più chiaro – pensate al dottor Mengele e a quanto successe ad Auschwitz nel corso della Seconda Guerra Mondiale: ci arriverete molto vicini. Il periodo storico è lo stesso, visto che ci troviamo a cavallo tra la fine degli anni ’30 e l’inizio degli anni ’40. Ciò che è davvero incredibile è che un collegamento tra gli esperimenti del team medico di Shiro Ishii e la serie GameFreak, oggi giunta all’ottava generazione e approdata con grande successo su Switch (potete leggere l’ottima recensione della nostra Elena Eugeni qui) esiste eccome. E leggendo la storia dell’Unità 731 scoprirete che, a volte, la realtà supera di gran lunga la fantasia.

From fiction…

“[Shiro Ishii] spiegava: <<Dobbiamo condurre queste ricerche per un doppio obiettivo: come medici, per scoprire la verità con delle indagini scientifiche; come membri dell’esercito, per costruire potenti armi da impiegare contro il nemico>>” – da Impunity of Japan’s secret biological warfare unit, di Patrick Fong, 2000

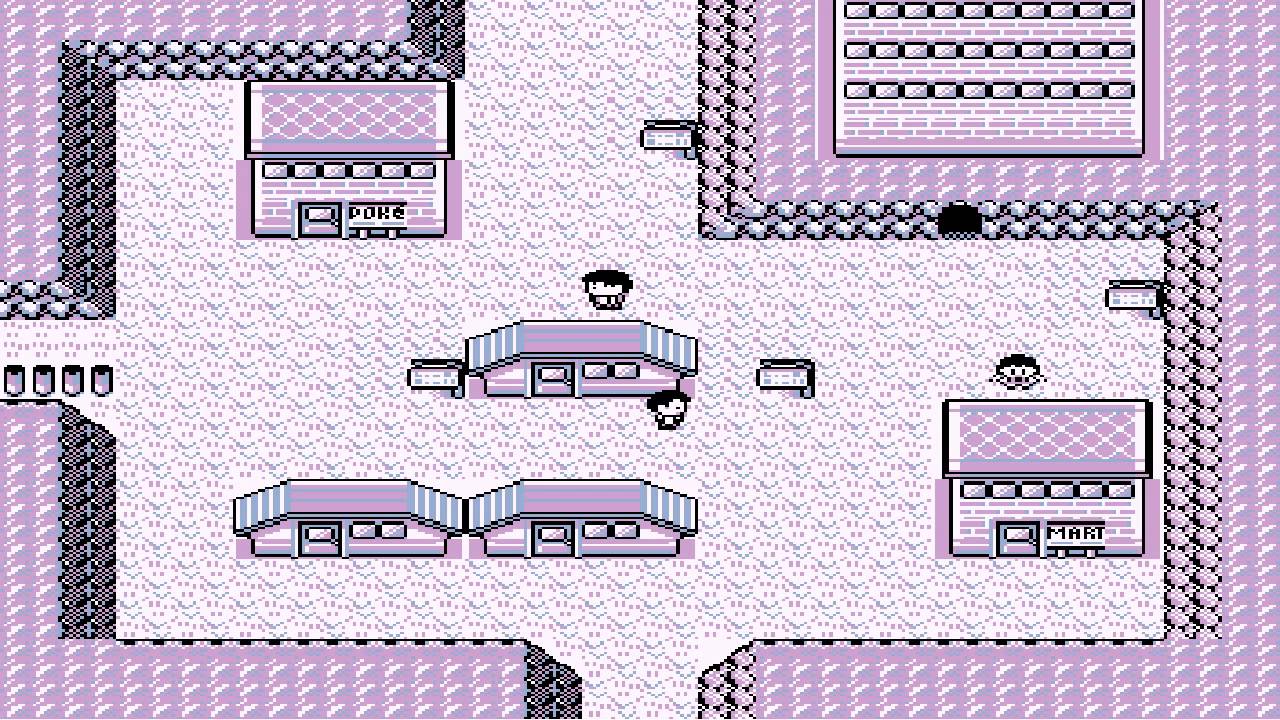

Come molti sanno, nel corso degli anni l’universo Pokémon e le sue iterazioni videoludiche hanno alimentato un vero e proprio microcosmo di miti e leggende nati e diffusi nel web. Una delle storie più note riguarda Lavandonia, una città rimasta nel cuore (o forse negli incubi?) di molti giocatori, e specialmente di chi, come me, ha tenuto tra le mani Pokémon Rosso e Blu in tenera età. Raramente i bambini hanno occasione di confrontarsi con la morte, evento tenuto loro nascosto dalla gran parte dei genitori; per molti Lavandonia è stata un’occasione per venire a conoscenza di un qualcosa di decisamente più grande di noi, capace di spaventarci e, al tempo stesso, di stimolare la nostra curiosità. La Torre della città ospita il Cimitero Pokémon, dove scopriamo che i nostri cari amici virtuali possono morire: salendo le scale dell’edificio ascoltiamo i racconti dei visitatori che si recano in quel luogo per rendere omaggio ai loro piccoli compagni scomparsi. Nella Torre possono avvenire incontri casuali con gli spettri inquieti dei Pokémon che non sono riusciti a raggiungere la pace. Questo sarebbe abbastanza per traumatizzare qualsiasi bambino, ma so cosa state pensando: il vero problema non era l’atmosfera tetra della Torre Pokémon, non era lo spettro della madre di Cubone, non erano i visitatori addolorati. Ciò che ricordiamo in modo davvero vivido, che possiamo ancora sentire nelle orecchie chiudendo per un attimo gli occhi, è il tema musicale di Lavandonia. Ed è proprio da quelle note che la fantasia di alcuni giocatori ha iniziato a ricamare una storia che ci porterà fino alla Manciuria afflitta dall’Unità 731 e ai crimini di guerra giapponesi.

In particolare, si è sostenuto che il tema di Lavandonia fosse stato sviluppato con l’intento di indurre i bambini giapponesi a sviluppare comportamenti aggressivi e disturbi psicologici di vario tipo. Non solo: nelle prime copie distribuite del gioco si sarebbero potuti trovare, all’interno della Torre di Lavandonia, alcuni modelli decisamente inusuali per la serie Pokémon, conosciuti nel web come White hand, Ghost animation e Buried alive model. Questi sprite avrebbero reso ancora più esplicito il tema della morte già presente nel Cimitero, rappresentando una mano con tendini ed ossa esposte, un fantasma ed un uomo seppellito vivo, il quale avrebbe potuto condurre il giocatore ad una schermata di Game Over che lasciava decisamente poco spazio all’immaginazione circa l’infelice sorte del nostro avatar. Tutto ciò è naturalmente una leggenda metropolitana, leggenda che però, nel corso del tempo, ha assunto tratti ancora più inquietanti.

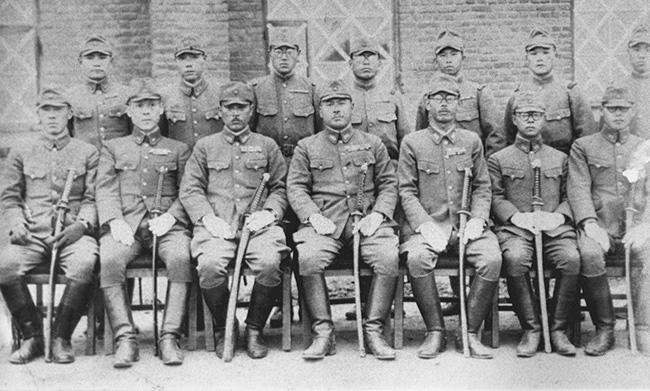

Da più siti web è stata segnalata la presunta esistenza di un Pokémon senza nome all’interno di Rosso e Blu, identificato solo con il numero 731, reperibile in una specifica zona erbosa del Percorso 7 e anche sull’Isola Cannella. Imbattendosi nel Pokémon ci si troverebbe davanti allo sprite del fantasma della Torre e ad alcuni frame statici in bassa risoluzione. In sottofondo abbiamo proprio lui, il tema di Lavandonia, al triplo della sua velocità normale. Le immagini rappresentano un medico intento a manipolare ciò che sembra un cadavere su un tavolo settorio, la facciata di una costruzione in mattoni e delle ciminiere, la bandiera utilizzata dalla Marina giapponese a partire dal 1889 (erroneamente identificata su molti siti web come bandiera del Giappone) e il ritratto di tre quarti di un uomo, Shiro Ishii, che abbiamo già nominato, e su cui avremo molto altro ancora da dire. La fervida immaginazione dei fan si ferma qui: tentando di catturare il Pokémon 731 il gioco, semplicemente, si blocca. Nulla di più. E nulla di meno: i creatori di questa storia hanno creato, volontariamente o meno, un solido ponte fra fantasia e realtà, sul quale ora ci muoveremo.

…to reality

“Prima dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale, ci era stato detto che avremmo dovuto combattere per proteggere noi stessi, le nostre famiglia e il popolo giapponese. Quando fui preso prigioniero dai cinesi, le autorità ci trattarono come esseri umani, mentre noi non avevamo fatto lo stesso con loro. Ero sorpreso. Questo è il primo motivo per cui ho deciso di parlare di ciò che è accaduto nell’Unità 731. L’altra ragione è che i crimini commessi dall’unità devono assolutamente diventare di dominio pubblico, affinché non vengano mai ripetuti. I nostri giovani devono sapere la verità” – Yoshio Shinozuka, membro dell’esercito giapponese e dell’Unità 731 dal 1939 al 1943

La Storia, a volte – ed è questo il caso – viene nascosta, coperta, insabbiata. La storia del Pokémon 731 è incredibile e importante, perché nella sua semplicità spinge ad indagare più a fondo su fatti realmente accaduti, per anni tenuti segreti dal governo giapponese e dagli Stati Uniti. Facciamo un salto indietro fino al 1984. Siamo a Tokyo, in un negozio di libri usati. Uno studente della facoltà di Medicina sta curiosando tra gli scaffali, quando un modesto fascicolo attira la sua attenzione: le sue pagine polverose ospitano una grafia minuta e dei dati dettagliatissimi circa il decorso di alcune malattie infettive, tra cui la sifilide, a partire dal giorno del contagio. Il ragazzo si chiede: ma come è possibile raccogliere informazioni di prima mano su pazienti appena contagiati? La domanda porta ad un vero e proprio effetto domino che finisce per scoperchiare uno dei vasi di Pandora meglio custoditi dalle alte sfere politiche giapponesi.

Nel settembre 1931 l’esercito nipponico occupò la regione cinese della Manciuria, confinante con il sud-est della Russia, per poi instaurare, pochi mesi dopo, il governo fantoccio del Manchukuo. Era l’occasione d’oro che un giovane ed ambizioso medico specializzato in batteoriologia ed infettivologia, Shiro Ishii, aspettava da tempo per portare i suoi studi in un campo, per così dire, più pratico. La Convenzione di Ginevra del 1925 – firmata dal Giappone nello stesso anno, ma ratificata solo nel 1970 -, dopo gli orrori generati dall’uso di armi chimiche durante la Prima Guerra Mondiale, aveva proibito l’utilizzo bellico di agenti biologici e tossine. Non esattamente ciò che Ishii sperava, data la sua smodata passione per la coltura in vitro dei batteri responsabili di alcune delle peggiori piaghe dell’umanità, ossia tifo, peste e colera, con la speranza di poterli rendere un giorno delle formidabili armi al servizio dell’espansione territoriale giapponese. Insomma, ad Ishii mancavano solo le cavie. Umane, naturalmente. L’occupazione della Manciuria fu per lui una vera e propria manna dal cielo: nella zona di Harbin fu costruito un primo centro di ricerca – la cui facciata è rappresentata in uno dei frame del Pokémon 731 – e negli anni successivi furono edificate numerose strutture anche in altre città. Il quartier generale venne fissato a Pingfang, nei pressi di Harbin. Il complesso fu denominato Unità 731.

La copertura ideata dai medici giapponesi era molto semplice: l’unità si sarebbe occupata di attività innocue e anzi positive per la popolazione locale, quale ad esempio la depurazione dell’acqua. La realtà, naturalmente, era ben diversa: Ishii e il suo team di infermiere, chirurghi, giovani soldati e studenti di medicina giunti appositamente dalla madrepatria si occupavano di esperimenti di vario genere su esseri umani, prevalentemente prigionieri di guerra cinesi, ma anche civili provenienti dai villaggi vicini. Le cavie venivano chiamate maruta (in giapponese “pezzi di legno”), un nome che da solo vale a mostrare tutto lo scioccante disprezzo per la vita umana dimostrato dai membri dell’Unità 731, oltre a palesare la triste fine dei corpi delle vittime: essere bruciati in uno dei forni crematori visibili in una delle immagini del Pokémon 731.

Le ricerche si muovevano in due direzioni: da un lato la guerra batteriologica, con l’immagazzinamento e la sperimentazione di batteri quali la peste bubbonica e l’antrace, dall’altro il perfezionamento di tecniche chirurgiche e l’analisi del decorso di malattie che spesso colpivano anche i soldati nipponici, come la sifilide e la gonorrea. Lo studente universitario di cui abbiamo parlato trovò proprio il quaderno di uno di questi medici, pieno zeppo di appunti sui maruta analizzati e vivisezionati nell’Unità, spesso costretti ad infettarsi tra di loro, affinché i giapponesi potessero studiarli e tentare nuove cure. Molte vittime furono sottoposte a temperature estreme per testare i limiti di resistenza del corpo umano; altre venivano disposte in cerchio intorno ad una granata, per poi essere frettolosamente “ricucite” dai giovani studenti, desiderosi di mettere in campo le loro conoscenze e migliorarsi nel peggior modo possibile; nessuno sfuggì ad un destino orribile, già segnato dal momento dell’ingresso nel campo dell’unità.

Dopo lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale nel 1939 e l’ingresso in guerra del Giappone con l’attacco di Pearl Harbour del 7 dicembre 1941, una delle aspirazioni più folli di Shiro Ishii divenne quella di riuscire a sconfiggere gli americani con un bombardamento batteriologico direttamente sul suolo nemico. Con questo obiettivo in mente, gli ingegneri e i medici dell’unità progettarono delle vere e proprie bombe contenenti pulci infette dalla peste e altri batteri letali. Questi ordigni furono lanciati su diversi villaggi vicino Harbin ed impiegati contro soldati e civili cinesi in diverse occasioni. Le vittime spesso finivano per diventare nuovi maruta per le ricerche dell’Unità 731. Nel corso degli anni è stato impossibile pervenire a stime precise, ma si ritiene che gli agenti patogeni rilasciati dall’unità siano stati responsabili di diverse centinaia di migliaia di morti, mentre sui tavoli settori dei medici giapponesi – uno dei frame del Pokémon 731 è la rielaborazione di una delle poche fotografie di uno dei chirurghi dell’unità al lavoro, e sembrerebbe trattarsi proprio di Shiro Ishii – sarebbero morte tra le tremila e le dodicimila persone.

La resa incondizionata del Giappone il 15 agosto 1945 a seguito dei bombardamenti atomici di Hiroshima e Nagasaki segnò anche la fine degli orrori dell’Unità 731. Nei giorni seguenti, Shiro Ishii e il suo personale fecero saltare in aria la gran parte degli edifici che avevano ospitato gli esperimenti dell’unità. I maruta ancora in vita furono uccisi, nella speranza di cancellare dalla memoria collettiva qualsiasi traccia delle atrocità commesse. I membri dell’Unità 731 tornarono in Giappone, dove molti, tra cui Ishii, finsero – a volte con successo – la loro morte, per cominciare da capo una nuova vita. Shiro Ishii fu catturato e interrogato dagli americani nel 1946; i vincitori della guerra, desiderosi di mettere le mani sulle preziosissime conoscenze mediche acquisite dalla troupe medica dell’Unità 731 – ancora oggi utili ai medici di tutto il mondo per salvare vite umane – garantirono ad Ishii e alla sua équipe l’immunità per i crimini di guerra commessi. L’accordo rimase segreto per quarant’anni, e l’unità riuscì a rimanere nell’ombra fino a quando lo studente di Tokyo non la fece riemergere dagli abissi dell’oblio. Nel frattempo, molti ex membri dello staff si erano assicurati posti dirigenziali in istituzioni prestigiose, quali l’Istituto Nazionale per la ricerca sul Cancro e l’Istituto Nazionale della Salute.

E’ bastato un quaderno per riportare alla luce i fantasmi delle tante vittime. Purtroppo Ishii non ha ricevuto la giustizia che avrebbe meritato: è morto nel 1959, da uomo libero, per un cancro. Dopo molti anni, alcuni ex medici dell’unità, ormai anziani, hanno cercato di superare la vergogna per quanto commesso tenendo conferenze ed esposizioni itineranti per il Giappone, al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica su un passato difficile da accettare e comprendere. Le loro motivazioni sono in linea con quelle presentate dai nazisti durante il processo di Norimberga. “Abbiamo agito così perché ci era stato ordinato di farlo; se non avessimo condotto quegli esperimenti non avremmo mai potuto fare carriera, né salvare vite umane in Giappone”. Nonostante gli sforzi dei pentiti, la vicenda rimane ancora sconosciuta per molti, in terra nipponica e nel resto del mondo: la fantasia dei videogiocatori, tramite una semplice storia ambientata nell’universo Pokémon, ci ha ricordato quanto il nostro medium preferito possa essere veicolo di messaggi potenti e di scomode verità.